Les femmes sont-elles des djihadistes comme les autres ?

En juillet 2023, la France a rapatrié dix femmes et vingt-cinq enfants qui vivaient depuis plusieurs années dans les camps de prisonniers de Daech gérés par l’administration kurde du Nord-Est syrien. Ce rapatriement est le quatrième depuis le changement de politique décidé par le gouvernement français à la mi-2022.

Jusqu’alors, la France ne rapatriait ses ressortissants qu’au « cas par cas », c’est-à-dire au compte-gouttes. Entre mars 2019 et janvier 2021, trente-cinq enfants « particulièrement vulnérables » avaient été ramenés sur le territoire national. S’en était suivie une pause de dix‑huit mois sans aucun retour.

Avant 2019, la problématique se posait différemment : Daech n’avait pas encore perdu l’intégralité de ses territoires en zone syro‑irakienne, et les camps gérés par les Kurdes n’avaient pas encore vu affluer des dizaines de milliers d’individus. Certains Français qui étaient parvenus à quitter la Syrie avaient réussi à rentrer par leurs propres moyens. D’autres avaient été arrêtés par les autorités turques, puis expulsés conformément au « protocole Cazeneuve », mis en place en 2014.

Parmi les cinq à six mille Européens ayant rejoint un groupe djihadiste en zone syro‑irakienne depuis le début de la guerre civile, les Français constituent le contingent le plus important, avec entre 1 400 et 1 500 individus. Le nombre de « revenants » est, quant à lui, estimé à plus de 670, dont un peu moins de la moitié de mineurs. Parmi les adultes, si les hommes étaient nettement majoritaires jusqu’à la chute de Daech, leur flux s’est ensuite tari. En effet, la politique de rapatriement n’a concerné que des femmes et des enfants.

Les femmes engagées dans le djihadisme ont fait couler beaucoup d’encre. Les ouvrages qui leur sont consacrés font apparaître un changement de perception : alors qu’elles étaient considérées au départ comme des femmes de djihadistes, elles sont vues depuis quelques années comme des femmes djihadistes. Cette évolution s’est accompagnée d’une modification de leur traitement judiciaire et carcéral, qui peut être résumé en une formule : les femmes sont désormais traitées par les pouvoirs publics comme des djihadistes comme les autres, c’est‑à‑dire des terroristes. Avant de détailler la manière dont la justice et l’administration pénitentiaire appréhendent le phénomène du djihadisme féminin, revenons sur les raisons de cette évolution.

[...]

__________

Marc Hecker

Politiste, directeur adjoint de l’Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de Politique étrangère, il a notamment publié, avec Élie Tenenbaum, La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle (Robert Laffont, 2022).

Sofia Koller

Chercheuse au Counter Extremism Project à Berlin, elle a notamment contribué, avec Marc Hecker, à Female Jihadis Facing Justice: Comparing Approaches in Europe (ICCT, 2024).

> Voir l'article sur le site de la revue Esprit

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesSous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?

Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.

La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne

Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.

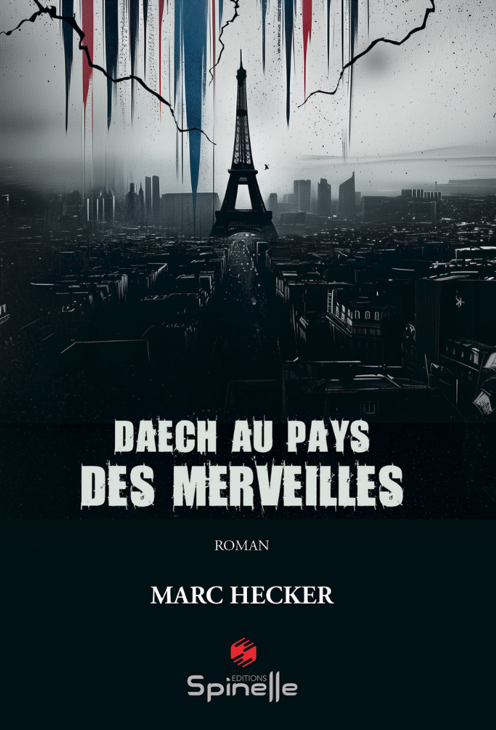

Daech au pays des merveilles

Ce livre mêle fiction et non-fiction. Il invite à réfléchir, de manière originale, aux effets de polarisation engendrés par la multiplication des attaques terroristes. Il tire la sonnette d’alarme sur les fragilités de la France, exacerbées par les extrémistes de tous bords.

Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées

L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.