De nombreuses préoccupations juridiques, éthiques et politiques sont suscitées par l’utilisation de ces armes qui interviennent de manière de plus en plus autonome et que l’on appelle les « robots tueurs ». De quelles armes parle-t-on précisément ? Dans quelle mesure peuvent-elles être considérées comme un « progrès » ? Quels enjeux éthiques soulèvent-elles ?

À la fin du mois de novembre 2023, les autorités israéliennes indiquaient avoir frappé plus de 15 000 cibles dans les trente-cinq premiers jours du conflit à Gaza. C’est trois fois plus qu’au cours des cinquante et un jours qu’avait duré l’opération « Bordure protectrice », en 2014. Quelques jours plus tard, le magazine israélien de gauche +972 dévoilait une enquête révélant les raisons de ce rythme effréné : un programme informatique dopé à l’intelligence artificielle surnommé Habsora (« l’Évangile », en français) et fonctionnant comme une « usine à cibles », vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Le recours à ce type de technologie dans les conflits armés tend à s’accroître, du fait des progrès fulgurants dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique permis par la quatrième révolution industrielle. Parmi ces nouveaux instruments de la guerre, les « systèmes d’armes létales autonomes » (Sala), ou « robots tueurs » dans leur appellation plus médiatique, suscitent d’importantes interrogations éthiques.

Ces armes capables d’identifier et d’ouvrir le feu sur une cible sans intervention humaine font en effet l’objet d’un vaste débat, ouvert par des organisations non gouvernementales (ONG) qui se sont coalisées en 2013 au sein d’une Campaign to Stop Killer Robots. Ce travail de sensibilisation a donné lieu à des discussions internationales dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) puis à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) et même au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

Alors que des prototypes de ces armes sont développés par un nombre croissant d’États – tels que la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, Israël ou la Russie – et qu’elles devraient être de plus en plus répandues dans la décennie à venir, une réflexion éthique sur leur emploi s’impose. Dans Phèdre, Platon alertait sur le risque de subversion technocratique, par lequel ce qui est moralement souhaitable se verrait déterminé par ce qui est techniquement possible. Il convient alors de s’interroger sur le progrès moral induit par l’émergence de moyens de combat déshumanisés dans la guerre, à l’aune des enjeux militaires mais aussi de considérations humanitaires.

> Lire l'article en intégralité dans la revue Etudes.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesSous le feu des normes : comment encadrer sans désarmer la défense européenne ?

Face à la diversité et la complexité de l’environnement normatif, le secteur de la défense doit pouvoir faire valoir sa singularité militaire. Dépassant une approche par la seule simplification, qui a montré ses limites face au caractère incontournable des normes juridiques et techniques à l’international, un équilibre est nécessaire entre un « trop-plein normatif » et l’absence de normes.

La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne

Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.

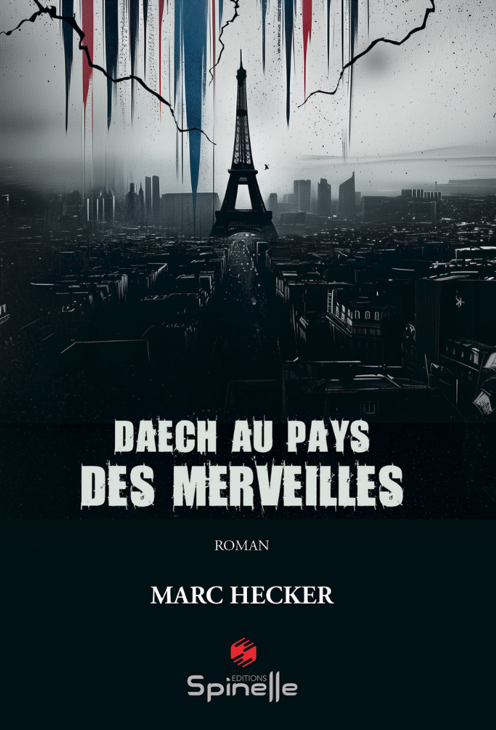

Daech au pays des merveilles

Ce livre mêle fiction et non-fiction. Il invite à réfléchir, de manière originale, aux effets de polarisation engendrés par la multiplication des attaques terroristes. Il tire la sonnette d’alarme sur les fragilités de la France, exacerbées par les extrémistes de tous bords.

Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées

L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.