L’agenda de sécurité transatlantique pour 2009

Compte-rendu réalisé par Charlotte Teisseire, stagiaire, Ifri Bruxelles

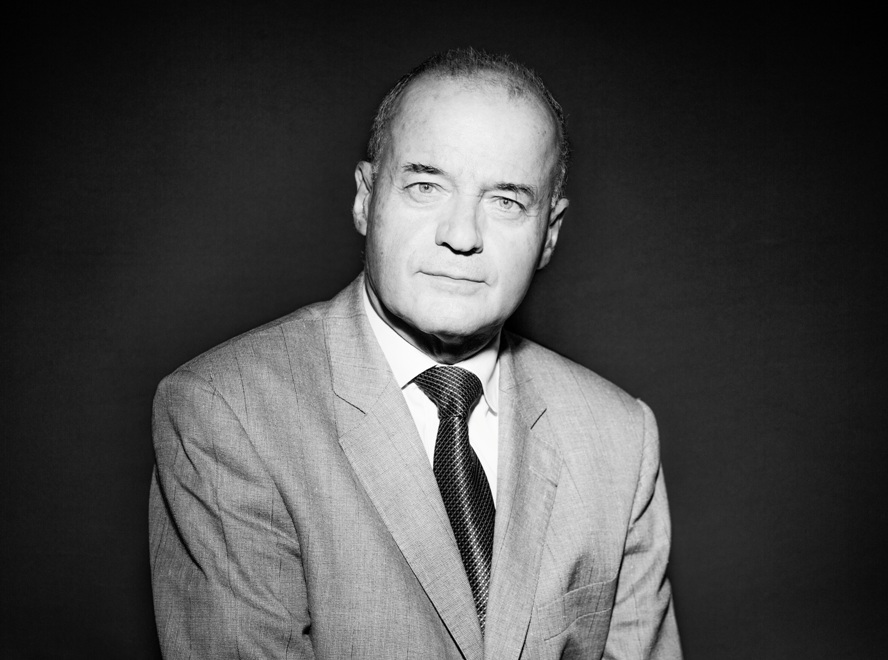

A l’occasion de ce « Mardi de l’Ifri à Bruxelles », Dominique David, directeur exécutif de l’Ifri et spécialiste des questions de défense, est venu exposer son point de vue sur l’agenda transatlantique pour 2009, année significative pour l’Alliance, non seulement par son soixantième anniversaire mais aussi par les multiples défis qui lui sont posés.

Conséquemment, la question afghane, les réformes de l’Alliance, et la « réintégration » française ont constitué l’essentiel du menu de cette conférence.

L’Afghanistan

L’opération lancée depuis 2001 dans cette région représente le premier engagement de guerre au sol de l’Alliance. Mais au regard de l’absence de contrôle du pays par les organisations internationales et par l’Etat afghan lui-même, l’efficacité de cette initiative n’est guère prouvée. L’ambiguïté latente de cet engagement relève du fait que, certes, l’on sait ce que l’on vise idéalement - un Afghanistan démocratique, stable et prospère…-, mais que l’on ne sait pas ce que cela implique concrètement : agir en vue de battre Al Quaïda, ou pour faire émerger une nation afghane, ou mettre en place un Etat stable, ou encore pour stabiliser la région : l’Afpak…

Le défi pour l’Alliance est donc de clarifier son objectif stratégique, et quatre hypothèses sont ici disponibles, dont l’une paraît à la fois plus vraisemblable et plus raisonnable. L’OTAN pourrait entreprendre un véritable processus de « nation building », sachant qu’il supposerait un engagement de moyens et d’hommes très supérieur à l’engagement actuel. On pourrait, deuxième hypothèse, se concentrer sur une approche plus sécuritaire, en misant sur le renforcement du processus de « state building », aide supplémentaire à l’Etat afghan en termes de sécurité, pour le doter plus rapidement de forces militaires et de police susceptibles de contenir au moins à moyen terme l’insurrection. Aide accompagnée de négociations internes permettant d’élargir l’assise politique de cet Etat. La troisième option privilégierait, elle, la stabilisation de la région, impliquant à la fois un engagement militaire et des négociations politiques élargies, incluant le Pakistan. On peut enfin penser à une hypothèse « à l’américaine » classique : un retrait au sol accompagné d’une intensification des actions aériennes. Cette dernière proposition serait sans doute politiquement une catastrophe et matériellement une impasse. La première et la troisième exigeraient une réappréciation générale des moyens engagés. Seul l’hypothétique renforcement du « state building », joint à la promesse d’un retrait progressif mais définitif, apparaît susceptible de figurer au programme. Mais compte tenu des divergences entre alliés, on peut se demander si la solution choisie ne le sera pas a minima, et si elle ne constituera pas dans tous les cas la reconnaissance pour l’Alliance d’un échec.

La réforme

En ce soixantième anniversaire de l’Alliance, on ne peut que constater que celle-ci s’est finalement assez peu adaptée aux gigantesques changements de ces vingt dernières années. Les défis restent donc multiples.

Le premier est celui de l’élargissement : Ukraine et Géorgie en tête. Ces deux élargissements semblent –heureusement – impossibles. Une fois encore, il n’est pas indécent de considérer ici les relations que nous souhaitons avoir avec Moscou. Le choix de ces élargissements-là, c’est à terme soit une dégradations forte de nos relations avec Moscou, avec tout un lot de conséquences imprévisibles, soit l’acceptation de fait d’une démilitarisation rampante de l’Alliance.

Le second point touche à la délimitation de l’Alliance. Une discussion sur son assise géographique met en exergue un consensus contradictoire entre les derniers entrants dans l’OTAN et la France. Celle-ci s’oppose à la notion d’universalité de l’OTAN et défend l’idée qu’elle doit demeurer une alliance militaire limitée en compétence géographique comme fonctionnelle.

La troisième dimension du débat est celle de la réforme interne : allègement des structures centrales de l’Alliance, réforme des Etats majors, rationalisation des capacités militaires communes sans doute dans une négociation avec l’UE, éventuelle revalorisation, sur demande des pays d’Europe Centrale, de l’engagement de solidarité face à la menace extérieure (Art.5).

Le retour de la France

Les défenseurs de la « réintégration » parlent de « normalisation », fruit de la logique, aboutissement évident. Ils insistent sur l’idée qu’en retrouvant la confiance des alliés européens, la France, jusqu’ici soupçonnée de vouloir affaiblir l’Alliance atlantique par le biais de l’Union, ouvre la voie à un renforcement de la PESD. Le troisième argument en faveur du « retour » de la France est la nécessité d’acquérir un poids nouveau pour pouvoir peser dans le débat interne de réforme de l’Alliance.

Inversement, les plus méfiants suggéreront que si la situation est à ce point « normale » entre la France et l’Alliance, le « retour » est inutile, que ce n’est pas en renforçant l’OTAN que l’on développera la PESD ou encore que le poids de la France dans le processus de réforme de l’Otan dépend de l’existence même de cette réforme, qui n’est pas décidé par elle… De plus, il n’est guère démontré historiquement que le degré d’influence dans l’Alliance est proportionnel au degré d’intégration. Le vote de l’Assemblée nationale française a été une formalité, dans les règles autorisées par la constitution française qui permettent de faire voter sur un autre sujet que la question posée. C’est désormais acquis, la France a fait sa réapparition dans l’ensemble de l’appareil militaire intégré de l’OTAN – à l’exception du comité nucléaire. Mais ce retour ne suffira pas en soi à changer fondamentalement la donne transatlantique.

L’évolution de cette dernière dépendra très largement de l’attitude de la nouvelle administration américaine. Quel sera le degré de fixation de cette administration sur le problème afghan ? Quelle sera la balance qu’elle établira entre l’aire européenne et l’aire asiatique de ses intérêts ? Son multilatéralisme affiché fonctionnera-t-il partout, ou consistera-t-il à affermer aux Européens les questions européennes, pour se tourner plus résolument vers les crises asiatiques ? Enfin, quelles relations l’administration Obama souhaite-t-elle avoir avec Moscou ? C’est d’abord de la réponse à ces questions que dépendra l’agenda de sécurité transatlantique.

Questions/Débat

- Concernant les quatre hypothèses de réformes : pourquoi ne pas prendre en compte aussi la première, soit la notion de « nation building » ?

- Où en est le concept d’Erasmus militaire ? Une armée européenne est-elle concevable ?

- Interrogation sur le retour de la Russie dans la question afghane.

- Discussion sur la relation UE/OTAN : quel partage des tâches entre l’OTAN et l’UE ?

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesAprès la révolution de la mousson, quel avenir politique pour le Bangladesh ?

Entre juillet et août 2024, 36 jours d’un soulèvement sans précédent ont mis fin à quinze ans de règne de Sheikh Hasina.

Accélération de la transition énergétique de l’Inde : le défi de la flexibilité des réseaux au cœur des enjeux

L’Inde augmente rapidement sa capacité en énergies renouvelables (EnR), ajoutant 15 à 20 GW par an, mais l’objectif ambitieux de 500 GW de capacité non fossile d’ici 2030 est menacé si le rythme de déploiement des EnR ne s’accélère pas.

La posture de défense française face aux défis de l'Indo-Pacifique

Le groupe aéronaval (GAN) autour du porte-avions Charles de Gaulle se déploie actuellement dans les eaux de l’Indo-Pacifique. La mission Clémenceau 2025 le conduira dans l’océan Indien et jusqu’en Asie orientale, démontrant la volonté et la capacité de la France de défendre la liberté de navigation et d'accès aux espaces communs.

Le Mexique et le Panama dans la dynamique Indo-Pacifique. Quels enjeux pour la France ?

L’Amérique centrale, théâtre croissant de la rivalité sino-américaine, renferme des enjeux significatifs en termes d’accès à l’espace indopacifique pour la France.