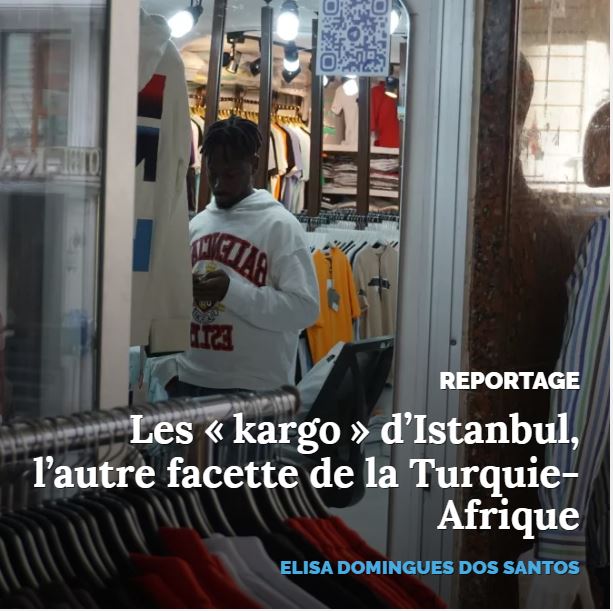

Les « kargo » d’Istanbul, l’autre facette de la Turquie-Afrique

Reportage · Les Turcs éliront leurs maires ce 31 mars. À Istanbul, où la campagne électorale se joue sur le terrain du nationalisme, les Africains venus faire du business sont malmenés. Ces dernières années, nombre d’entre eux s’y sont installés, et se sont fait une place dans le commerce à la valise et dans les sociétés de transport de marchandises appelées « kargo ».

À quelques encablures de l’esplanade des mosquées de Sultanahmet et du Grand Bazar d’Istanbul, où se pressent les touristes des quatre coins du monde, le capitalisme mondialisé bat son plein. Tentaculaire, la capitale économique de la Turquie s’est développée de part et d’autre du Bosphore, le détroit le plus urbanisé de la planète. Un balai mensuel de 3 000 porte-conteneurs en moyenne traverse cette étroite gorge (Boğaz, nom donné au Bosphore en turc) reliant la mer Noire à la mer de Marmara, sous les yeux de plus de 16 millions d’habitants.

En marge de ces échanges, de nombreuses personnes exilées ont réussi à se faire une place dans un commerce plus informel : il s’agit du commerce à la valise, dit « bavul ticareti », qui désigne l’achat de marchandises à Istanbul par des étrangers qui les revendent ensuite au détail ou en semi-gros dans leurs pays d’origine. Le quartier de Laleli-Yenikapı est le cœur battant de cette activité. Là, des camions de livraison klaxonnent des hommes à pied qui tirent de grands diables. Des marchandises emballées s’empilent plus haut que leurs têtes. Ces travailleurs transportent des colis depuis les boutiques jusqu’aux dépôts de sociétés de transport spécialisées, qui les achemineront via des porte-conteneurs dans le monde entier. Ces dernières sont appelées « kargo ».

Pratiqué par des Maghrébins dans les années 1970, puis par des Russes et des Européens de l’Est à partir des années 1990, le commerce à la valise a trouvé dernièrement de nouvelles adresses d’expédition en Afrique subsaharienne, où manquent les industries manufacturières. Les kargo africaines ont fait leur trou dans ce paysage commercial animé et bruyant de la Corne d’Or. Des drapeaux sénégalais, gambiens, kényans ou encore éthiopiens habillent les devantures des bureaux d’exportation, intercalés entre les semi-grossistes, les auberges pour « touristes-acheteurs » et les restaurants de börek. Au cœur de ces réseaux commerciaux transnationaux, des Africains jouent le rôle d’intermédiaires entre acheteurs compatriotes et vendeurs turcs. Par leur existence et leurs activités commerciales, ils participent concrètement et quotidiennement aux circulations transrégionales humaines, matérielles et de savoirs entre la Turquie et les pays africains.

> L'article est à retrouver en intégralité sur Afrique XXI

Elisa Domingues dos Santos est chercheuse associée aux programmes Turquie et Moyen Orient et au centre Afrique subsaharienne de l'Ifri depuis mai 2023. Elle réalise un doctorat en sciences politiques à l'Université catholique de Lille et est rattachée aux laboratoires C3RD et ETHICS. Elle est également chercheuse associée à l'Institut Français des Etudes Anatoliennes (Ifea) à Istanbul. Ses recherches portent principalement sur les relations entre la Turquie et l'Afrique subsaharienne.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesRelations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.

La diplomatie, un outil pour aider les villes à gérer les risques géopolitiques

Les crises et la polarisation croissante des relations internationales font de l'analyse des risques politiques une ressource indispensable pour les entités publiques et privées actives au niveau international.

La Mission des Nations unies au Congo ou l’exemplaire inutilité des Casques bleus

Lors du conflit du M23 en 2012-2013 en République démocratique du Congo (RDC), les Nations unies avaient pris l’initiative diplomatique (en faisant signer l’accord d’Addis-Abeba) et militaire (en organisant une contre-offensive coordonnée avec l’armée congolaise). Depuis la résurgence de ce conflit en 2022, les Nations unies qui ont toujours plus de 10 000 Casques bleus déployés dans l’est de la RDC ne jouent plus aucun rôle.

Francophonie et Commonwealth : virage vers l’Asie-Pacifique au détriment de l’Afrique

Lors de leurs sommets respectifs tenus à l’automne 2024, la Francophonie et le Commonwealth, deux institutions multilatérales souvent mises en parallèle et accueillant parfois les mêmes pays, ont choisi une inflexion commune vers l’Asie-Pacifique, au détriment de l’Afrique.