La politique étrangère d’Emmanuel Macron : retour au réalisme ?

Après 6 mois de présidence, quelles ruptures peut-on déjà constater entre la politique étrangère menée par Emmanuel Macron et celle de ses prédécesseurs : François Hollande et Nicolas Sarkozy ?

Dans Notre Intérêt national (éd.Odile Jacob), publié en janvier 2017, vous redéfinissiez l’idée d’intérêt national. Considériez-vous alors que nos dirigeants l’avaient perdu de vue ? Qu’en est-il avec Emmanuel Macron ?

Thomas Gomart – Notre Intérêt national constate qu’en France le discours de politique étrangère sur l’intérêt a fait l’objet d’une étrange ellipse sous Nicolas Sarkozy et François Hollande. De manière différente, l’un et l’autre ont privilégié un discours davantage basé sur les valeurs dans un contexte de « guerre contre le terrorisme ». Avec Emmanuel Macron, la notion d’intérêt est clairement assumée sans négliger celle de valeurs. Devant les Ambassadeurs, fin août, il a, par exemple, souligné l’importance qu’il accorde à l’indépendance : « Par ce terme je n’entends nullement un splendide isolement, je tire simplement les leçons de ce monde multipolaire et instable, où nous devons, chaque jour, manœuvrer par nous-mêmes selon nos intérêts ». À noter aussi une évolution significative : tout en désignant Daech comme notre ennemi, il n’utilise plus le terme de « guerre ».

Au-delà des personnes trois remarques s’imposent. Premièrement, si la France semble avoir minimisé son discours sur l’intérêt national, ce n’est nullement le cas d’autres pays, notamment l’Allemagne. Deuxièmement, sur le haut du spectre, l’intérêt national se loge dans la notion d’intérêts vitaux, et donc dans la question nucléaire. Les intérêts vitaux sont laissés à l’appréciation ultime du Président de la République, chef des Armées. Sur le bas du spectre, on note un glissement vers la notion d’influence. La France est souvent présentée comme une puissance d’influence globale, mais nous avons constaté que la notion d’intérêt, au sens classique du terme, n’était plus guère utilisée dans le discours portant sur des dossiers régionaux, comme le dossier syrien par exemple.

Troisièmement, l’intérêt est une manière de compter et de décompter. C’est un outil conceptuel pour apprécier une situation de manière graduelle. L’intérêt ne doit pas se concevoir uniquement seul, mais en fonction d’un triptyque, propre à toute politique étrangère : intérêt, valeurs et système d’alliances. Notre Intérêt national souligne que nous avons eu un discours de politique étrangère qui s’est beaucoup focalisé sur les valeurs au détriment des intérêts. Mais, il ne s’agit pas pour autant de faire abstraction des valeurs ou des alliances. Il s’agit, au contraire, de repenser les liens entre ces trois composantes de la politique étrangère.

Tout au long de votre livre, on comprend la tension qui existe parfois entre les valeurs morales et l’intérêt national, les premières répondant d’une exigence médiatique et les seconds d’une vision plus machiavélienne des relations internationales. Pourquoi, d’après vous, doit-on revenir à plus de réalisme ?

À la notion souvent mal comprise de machiavélisme, je préfèrerais celle de réalisme. Ce terme désigne aussi une des écoles en relations internationales, souvent assimilée, à tort, au cynisme. Sur le plan universitaire, les futurs décideurs en relations internationales, à de rares exceptions près, ne sont plus formés au réalisme mais, au risque de simplifier, à la déconstruction.

En revanche, l’approche réaliste reste bien présente dans les think tanks, et évidemment dans les administrations en charge des dossiers. Cela mériterait des développements plus précis et nuancés, mais cette approche commence par la capacité à formuler un « problème international » en décrivant un rapport de force dans son contexte, souligne le rôle que les États continuent à jouer en dépit de la multiplication des acteurs et insiste sur la nécessité, en termes diplomatiques, de parler avec tout le monde, y compris ses ennemis. Quand Machiavel parle de « la vérité effective de la chose » ; il annonce le réalisme, qui consiste à déchirer le rideau des apparences.

Naturellement, Machiavel s’intéresse à l’intérêt. De deux manières. La première a parfaitement été intégrée par nos dirigeants politiques : c’est la séparation champ politique et champ moral : ce que je peux faire dans l’un, je ne peux pas le faire dans l’autre. Mais la seconde a été oubliée : l’intérêt, notamment l’intérêt personnel, est un outil de contrôle de soi. Parce que j’ai des intérêts, je contrôle mes passions. La notion de passion annonce celle d’émotion, qui semble caractériser l’intelligence de notre époque. L’exigence médiatique que vous évoquez, c’est celle des émotions collectives et individuelles auxquelles le décideur serait obligé de répondre. La pression médiatique est en effet devenue une donnée structurelle de politique étrangère, en particulier pour les régimes démocratiques.

Or, il faut que nos dirigeants maîtrisent cette dichotomie entre intérêts et pression médiatique pour conduire une politique étrangère qui ne soit pas simplement réactive. La notion d’intérêt doit leur permettre de contrôler leurs émotions : « Si je veux prétendre contrôler le cours des choses, je dois commencer par me contrôler ». Nicolas Sarkozy et François Hollande ont entretenu une confusion permanente entre politique étrangère et communication politique. L’un et l’autre ont, semble-t-il, éprouvé quelques difficultés à se taire et à privilégier la dimension invisible de la politique étrangère par rapport à sa dimension visible. Au départ, Emmanuel Macron semblait vouloir limiter sa communication, mais il a rapidement dû faire évoluer son dispositif pour répondre aux attentes de l’opinion. Il faut suivre de près cette évolution.

La France doit-elle négocier avec des régimes dictatoriaux ?

Par la force des choses, la France est en contact permanent avec des régimes de cette nature. Le problème est le suivant : à l’échelle globale, nous sommes face à une modification, d’une part, du rapport de forces entre régimes autoritaires et régimes démocratiques (ces derniers ayant perdu une partie de leur crédit) et, de l’autre, de la structuration du pouvoir à travers ses formes de concentration (économique notamment) ou, au contraire, de dispersion à travers des individus ou de petits groupes agissant.

La politique étrangère française doit composer avec cette hétérogénéité. Elle doit œuvrer à l’actualisation du logiciel des Européens. En effet, dans la dynamique des élargissements de l’UE, ces derniers ont agi, notamment vis-à-vis des pays de leur voisinage, comme si leur modèle d’économie de marché et de démocratie représentative avait vocation à se propager naturellement. Or, au sein même de l’UE, on voit que ce modèle est ouvertement remis en cause par des pays qui reviennent par exemple sur la séparation des pouvoirs.

Le terme de populisme recouvre des réalités fort différentes : l’UE est désormais travaillée par de nouveaux clivages créés notamment par la crise migratoire. Par effet de contraste, l’imprévisibilité des États-Unis et les incertitudes de l’UE donnent une image de stabilité des régimes autoritaires comme la Chine ou la Russie, image sans doute trompeuse. Un pays comme la Turquie, essentiel à la stabilité européenne, connaît une évolution très préoccupante. La France doit utiliser sa diplomatie pour façonner son environnement régional et international. Même s’il y a des intérêts opposés, la diplomatie offre des canaux pour parler à tous les régimes, quels qu’ils soient.

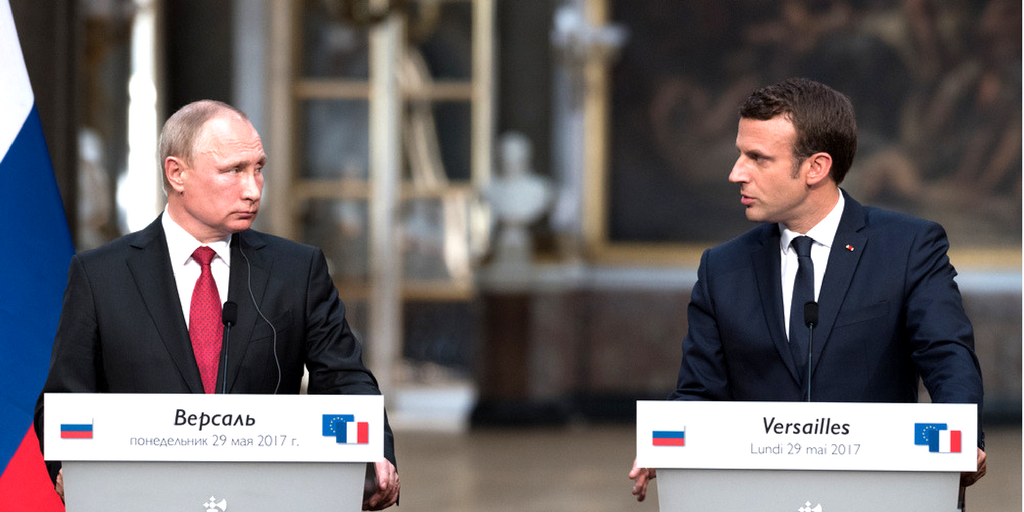

On a retrouvé cette posture lorsque François Hollande a refusé de recevoir Vladimir Poutine… Pourquoi Emmanuel Macron l’a-t-il reçu ?

Les relations avec la Russie ont focalisé l’attention pendant la campagne électorale pour différentes raisons. Trois des quatre principaux candidats (François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen) préconisaient, de manière différente, un rapprochement avec la Russie. Pour François Fillon et Marine Le Pen, c’était au nom de la lutte contre le djihadisme. Pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c’était aussi pour affaiblir l’OTAN. En recevant Marine Le Pen au Kremlin en plein campagne, Vladimir Poutine s’est invité dans la campagne électorale française de manière encore plus visible que dans la campagne électorale américaine. L’élection d’Emmanuel Macron est une défaite pour la diplomatie russe, qui n’a pas su anticiper son ascension. Il a fait l’objet d’attaques personnelles de la part de relais russes en France.

En recevant Vladimir Poutine à Versailles, Emmanuel Macron a fait preuve de réalisme : il a montré l’importance symbolique qu’il accordait à la Russie sur la scène internationale. Lors de la conférence de presse, il a fustigé le rôle de Sputnik et Russia Today lors de la campagne, tout en annonçant la « dialogue du Trianon » destiné à encourager le dialogue entre les sociétés civiles française et russe. Il faut noter que Vladimir Poutine n’a nullement regretté d’avoir reçu Marine Le Pen. C’était en réalité la partie émergée de l’iceberg au regard des pressions, notamment militaires, exercées par la Russie.

En invitant Vladimir Poutine à inaugurer une exposition consacrée à la visite de Pierre le Grand à Versailles, Emmanuel Macron a fait preuve de magnanimité sans rien oublier. Reste maintenant à travailler avec la Russie en faisant preuve de lucidité sur ses intentions réelles. J’ajouterais que l’invitation de Donald Trump au défilé du 14 juillet s’inscrit dans la même logique : Emmanuel Macron accorde la plus grande importance aux contacts personnels et à l’égo de ses interlocuteurs. Au lendemain de l’annonce du retrait américain de l’Accord de Paris sur le climat, il avait directement répondu à Donald Trump afin de Make our Planet Great Again. L’invitation au défilé était une manière de rompre l’isolement de ce dernier et de replacer la relation franco-américaine dans une perspective historique : celle de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 qui allait sceller le P3, c’est-à-dire cette alliance très spécifique qui existe, sous des formes différentes, depuis lors entre Washington, Londres et Paris.

Dans votre ouvrage, vous liez la difficulté de la France à comprendre son intérêt national à la crise identitaire qu’elle traverse. La réponse est-elle le « conservatisme ouvert » que vous évoquez en conclusion ?

C’est une partie seulement de la réponse. Notre Intérêt national établit en effet un lien direct entre les à-coups de la politique étrangère de la France et son désarroi identitaire, bien visible dans les élites du pays avec des clivages profonds entre élites politiques et élites économiques. Lancé par Nicolas Sarkozy, le débat sur l’identité a été très mal posé en termes politiques et s’est focalisé sur le rapport à l’Islam. Il a rejoué lors de la crise migratoire de 2015. Ces sujets sont de première importance, mais ils ne représentent que des aspects de la question. Plus fondamentalement, l’identité de la France interroge le rapport entretenu par les Français, et pas seulement les élites, à la construction européenne et à la mondialisation.

La notion de « conservatisme ouvert » signifie principalement deux choses. En premier lieu, il permet de souligner l’importance à accorder au projet européen, qui doit se concevoir dans la durée et non pas comme une option politique comme les autres. Le projet européen est indispensable à la France parce que c’est l’échelle pertinente pour penser le monde avec l’émergence de la Chine, de l’Inde ou les transformations de l’Afrique. Une France qui serait ballotée en dehors du projet européen ne cesserait de réduire à l’échelle mondiale. En termes de poids relatif, un système international ouvert basé sur le multilatéralisme est bénéfique à la France. Son influence politique et son développement économique en dépendent. En même temps, la tradition de la France est celle de la régulation de la mondialisation, régulation qui ne peut être obtenue que par le poids que représente l’UE dans les échanges internationaux.

En second lieu, la conclusion de l’ouvrage souligne les risques à n’envisager l’identité nationale qu’en termes « théologico-politiques ». L’identité de la France se pose en termes politico-économiques. À partir du moment où on considère que le projet européen est la vocation de la France, et que cela passe donc par une relation étroite avec l’Allemagne, cela a des effets en termes d’identité comme en termes d’organisation économique. C’est d’ailleurs la priorité affichée par Emmanuel Macron depuis son élection. Le message de la conclusion est donc de prôner un conservatisme ouvert, au sens où il y a plus de risque à « quitter une situation connue pour un mieux inconnu ». C’était un message formulé pour contribuer au débat présidentiel. Il ne s’agit nullement d’un conservatisme étriqué, hexagonal, replié sur lui-même. Fondamentalement, la politique étrangère de la France n’a pas vocation à organiser un repli, mais au contraire à multiplier les liens pour façonner son environnement en fonction de ses intérêts, de ses valeurs en tenant compte de ses alliances. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le « conservatisme ouvert ».

Au désarroi identitaire s’ajoute l’enjeu numérique, qui s’accompagne d’une exigence accrue de transparence dans les cercles de pouvoir. Vous rappelez dans cet ouvrage l’importance de la règle du recours au secret en diplomatie…

Cet enjeu est crucial, dans la mesure où la reconfiguration actuelle de la mondialisation s’explique non seulement par une nouvelle clé de répartition de la puissance, mais surtout par l’accélération de la transition numérique à l’échelle globale. Cela a de profondes conséquences sur le jeu diplomatique, qui ont fait l’objet d’articles de la Revue des Deux Mondes. Comme Alain Dewerpe l’a brillamment montré, transparence et secret sont les deux faces d’une même médaille. En matière diplomatique, l’affaire Snowden marque un tournant : celui d’une prise de conscience des pratiques de surveillance et d’espionnage mises en place par les États-Unis contre leurs alliés traditionnels. Cette prise de conscience s’est étendue aux actions offensives de pays comme la Chine, la Russie ou la Corée du Nord.

Les stratégies défensives et, plus largement, les tentatives de régulation du cyberespace doivent constituer une priorité de la politique étrangère française. Internet est devenu le système nerveux du système-monde. Les progrès de l’intelligence artificielle dans laquelle la Chine investit massivement vont modifier les rapports de force globaux. Il faut constater une remontée en puissance de la France dans ce domaine, qui a été amorcée par Nicolas Sarkozy et poursuivie par François Hollande. Les efforts doivent être démultipliés pour éviter un décrochage qui aurait de lourdes conséquences économiques et stratégiques.

La mutation numérique produit des effets complexes et contradictoires. Premier effet : l’empowerment crée des effets d’asymétrie très forts : un individu, seul ou en réseau, peut avoir un impact extrêmement puissant sur le jeu international. C’est aussi une vision de l’accès au savoir, une vision où les sociétés civiles vont devenir, en particulier dans les systèmes ouverts et démocratiques, de plus en plus des acteurs de la politique étrangère, bien au-delà de la notion traditionnelle d’opinion. C’est-à-dire la capacité à créer des coalitions, à agir sur un dossier, dans un sens ou dans un autre.

Deuxième effet : en même temps que l’empowerment, il existe des formes extrêmement fortes de concentration du pouvoir par le numérique, c’est-à-dire de collusion entre de puissants intérêts privés et des logiques d’État. Par exemple, le lien intrinsèque, historiquement construit entre la puissance fédérale américaine et le GAFAM ou entre les puissances chinoise et russe et un certain nombre d’acteurs numériques. Cela renvoie à une vision assez classique des relations internationales, où le numérique est devenu un théâtre d’opération dans lequel les États s’affrontent directement ou indirectement. Les Européens ont conceptuellement du mal à aller dans ce sens et, surtout, ils disposent de très peu d’acteurs industriels leur permettant de contrecarrer la puissance associée de l’État fédéral américain et des GAFAM, des Chinois ou des Russes. Troisième effet : l’ère du discours qui remet en cause le fonctionnement démocratique traditionnel avec la problématique des alternative facts ou du post truth dont Donald Trump est devenu l’emblème.

Revenons au secret par un rappel. La différence entre le secret médical et le secret diplomatique, c’est que le secret médical est entre le médecin et son patient, et donc individuel, alors que le secret diplomatique définit les limites d’une communauté. Or vous ne pouvez pas négocier des choses sérieuses s’il n’y a pas des phases de secret, car la phase de négociations, en diplomatie, a besoin de s’extraire du temps. Le secret diplomatique est donc inhérent à la pratique de la diplomatie. On ne peut pas imaginer une diplomatie qui négocie si elle ne peut pas, à un moment ou à un autre, recourir au secret.

La France peut-elle espérer reprendre une place plus décisive dans les relations internationales ?

Évidemment. Quand on voyage beaucoup, on est frappé par l’attente de positions françaises construites et cohérentes. C’était particulièrement visible pendant la campagne électorale. L’élection d’Emmanuel Macron, qui est intervenue après le Brexit et l’élection de Donald Trump, a suscité un vif intérêt, qu’il faut savoir exploiter. Si elle retrouve une crédibilité économique et conserve sa crédibilité militaire, la France peut retrouver un poids politique à la hauteur de ses ambitions historiques. Mais il y a toujours une hantise du déclin. Ce n’est pas nouveau. La France de 2017 est-elle dans une plus mauvaise situation que celle de 1982, de celle de Suez, sans même parler de celle de 1940 ? Évidemment, non. Il faut toujours remettre les choses en perspective historique.

Le constat de Notre intérêt national, c’est celui d’une crise identitaire, d’erreurs de jugement et d’une forme d’impréparation. Or, la politique étrangère est affaire de professionnels. C’est un domaine où inconstance, idéologie et ignorance se paient comptant. Il faut donc sans cesse nourrir et éclairer le débat sur ces questions. C’est l’objectif de cet ouvrage qui veut éviter le déni comme le dénigrement. La France a des atouts remarquables mais peine souvent à s’adapter à la rapidité des changements de son environnement. Il faut éviter le déni, la dégradation de l’image, cette perte de cohérence, ce manque d’ambition, mais il faut aussi éviter le dénigrement. Nous bénéficions d’une tradition diplomatique remarquable, d’une tradition militaire elle aussi remarquable, d’un tissu de grandes entreprises performantes, et de multiples canaux d’influence.

Avec l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les relations internationales traversent une période d’incertitude. La France pourrait-elle tirer son épingle du jeu et retrouver une certaine marge de manœuvre en Europe ?

Pour simplifier, je serais tenté de dire que la politique étrangère de la France repose sur trois lignes de force : le P3, la construction européenne fondée sur la relation franco-allemande et le multilatéralisme. La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, remise à Emmanuel Macron en octobre 2017, reflète assez bien ces priorités. Ce document souligne la dégradation rapide et durable du contexte stratégique, ainsi que le durcissement des menaces militaires auxquels notre pays est confronté. Le principe de l’autonomie stratégique de la France, ainsi que celui de sa singularité diplomatique, sont réaffirmés. La Revue formule aussi une ambition européenne, qui rejoint celle d’Emmanuel Macron. En matière européenne, il lui faudra être à la fois ambitieux, réaliste et pragmatique pour parvenir à exploiter le « moment européen » que nous connaissons.

Lire cet entretien sur le site de la Revue des Deux Mondes

Média

Partager