Soutenir la croissance, limiter les émissions: la Chine est-elle un modèle en matière de politique climatique ?

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième puissance économique mondiale, devant le Japon et derrière les États-Unis. Naturellement, une telle croissance n’est pas sans poser de nombreux défis et questionnements. La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les plus pressants.

La croissance chinoise est gourmande en énergie : d’une part, le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines. D’autre part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en trente ans (voir graphique 1). Une telle évolution a naturellement des conséquences économiques et politiques considérables. Cette consommation énergétique croissante vient fragiliser l’économie chinoise : le pays doit faire appel à des exportations massives et doit sécuriser ses approvisionnements. Il est aussi vulnérable aux variations du prix du pétrole. En outre, la Chine est confrontée aux défis du changement climatique : à la fin des années 2000, le pays émettait plus de CO2 que les États-Unis et le Canada ensemble avec une augmentation de 171 % par rapport à l’année 2000. Enfin, cette consommation intensive en énergie génère des pressions environnementales et sanitaires qui elles-mêmes mettent en péril la stabilité sociale nationale.

Certes, on peut espérer que la consommation en énergie et les émissions de gaz à effet de serre atteignent un pic avant de se stabiliser dans les prochaines décennies grâce à la saturation du marché des produits à consommation en énergie intensive, aux ralentissements de l’urbanisation et des exportations. Même si ces prévisions se vérifient, comment la Chine pourra-t-elle continuer à nourrir sa croissance et à assouvir la soif de consommation de ses nouvelles classes aisées ?

Au-delà des solutions technologiques (recours massif aux énergies non fossiles, promotion de l’efficacité énergétique), Beijing a dû adapter sa politique économique afin de répondre au mieux à la demande énergétique du pays ; sans pour autant prendre le risque de porter atteinte à la croissance économique. Beijing a ainsi su mettre ses politiques de lutte contre le changement climatique au service de sa politique industrielle. L’objectif est d’évoluer vers une low carbon economy, transition qui doit permettre à la fois d’économiser de l’énergie et des gaz à effet de serre. Cela n’est possible qu’à travers une restructuration de l’économie dans son ensemble : il s’agit d’accélérer le rattrapage technologique national pour parvenir à une croissance moins dépendante des industries lourdes, à plus forte valeur ajoutée. L’objectif de ce papier est donc de voir comment la Chine a su adapter sa politique économique aux défis du changement climatique, sans pour autant perdre comme objectif final la croissance économique du pays. Nous nous attarderons d’abord à décrire les principales caractéristiques du système politique de décision chinois en matière de politique industrielle et énergétique : à savoir d’une part l’articulation entre le pouvoir central et les localités ; d’autre part, la complexité des processus de décision au niveau central. Puis, nous verrons comment ce système s’est adapté pour intégrer des politiques de lutte contre le changement climatique et les mettre au service de la politique industrielle nationale. Enfin, nous nous attarderons sur plusieurs études de cas afin d’évaluer à partir de projets concrets l’efficacité de ce système et voir si l’on peut parler d’un modèle politique chinois en matière de politique de lutte contre le changement climatique.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Soutenir la croissance, limiter les émissions: la Chine est-elle un modèle en matière de politique climatique ?

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

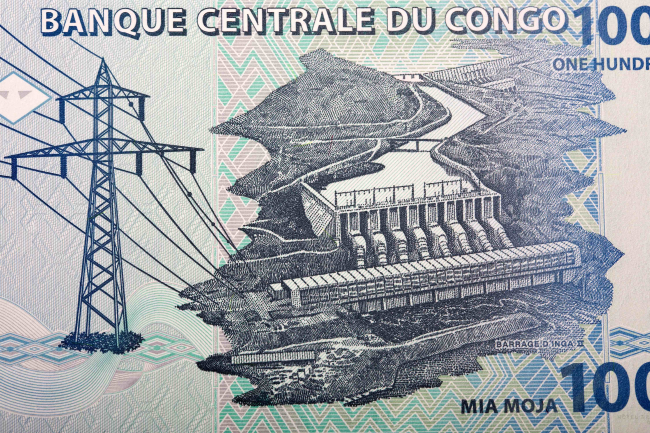

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

L’eau au Mexique : une urgence, qui attendra

L’accès à l’eau est déjà et va devenir de plus en plus problématique pour les acteurs économiques mexicains, en raison de la raréfaction progressive de la ressource résultant du changement climatique, d’une répartition géographique qui ne coïncide ni avec celle de la population, ni avec celle de l’activité économique, et d’une gestion jusqu’ici bien trop laxiste.

IA, centres de données et demande d'énergie : quelles tendances ?

Le secteur des technologies de l’information et de la communication représente aujourd’hui 9 % de la consommation mondiale d’électricité, les centres de données (data centers) 1 à 1,3 % et l’intelligence artificielle (IA) moins de 0,2 %. La demande croissante d’énergie du cloud d’abord, et maintenant de l’IA (10 % de la demande d’électricité des data centers aujourd’hui), a exacerbé cette tendance. À l'avenir, les centres de données à grande échelle gagneront du terrain parmi tous les types de centres de données et l'IA représentera probablement environ 20 % de la demande d'électricité des centres de données d'ici à 2030.

Accélération de la transition énergétique de l’Inde : le défi de la flexibilité des réseaux au cœur des enjeux

L’Inde augmente rapidement sa capacité en énergies renouvelables (EnR), ajoutant 15 à 20 GW par an, mais l’objectif ambitieux de 500 GW de capacité non fossile d’ici 2030 est menacé si le rythme de déploiement des EnR ne s’accélère pas.